Immagine da Freepik

Interdisciplinarità, antropologia, studi post-coloniali e addio prospettiva eurocentrica: per rinnovare la scuola serve una prospettiva transculturale.

Negli ultimi anni diversi studi hanno messo in luce la difficoltà del sistema scolastico italiano ad abbandonare modelli didattici tradizionali. Secondo una ricerca condotta da Erickson Ricerca & Sviluppo nel 2024, oltre il 70 % dei docenti utilizza ancora la lezione frontale come modalità prevalente, mentre la cosiddetta didattica “aperta” resta confinata a poco più del 13 % delle esperienze (Scuolalink).

Le discipline umanistiche – letteratura, storia, geografia, filosofia, arte – risultano tra le più esposte a questa staticità. In un recente approfondimento, studiosi e pedagogisti hanno parlato di una vera e propria “crisi del sapere umanistico” nel sistema formativo italiano, con conseguenze che si ripercuotono sull’intero percorso educativo (Verona Fedele). Il rischio, sottolineano, è che un canone rigido e poco aggiornato limiti la possibilità di connettere la conoscenza del passato ai linguaggi del presente.

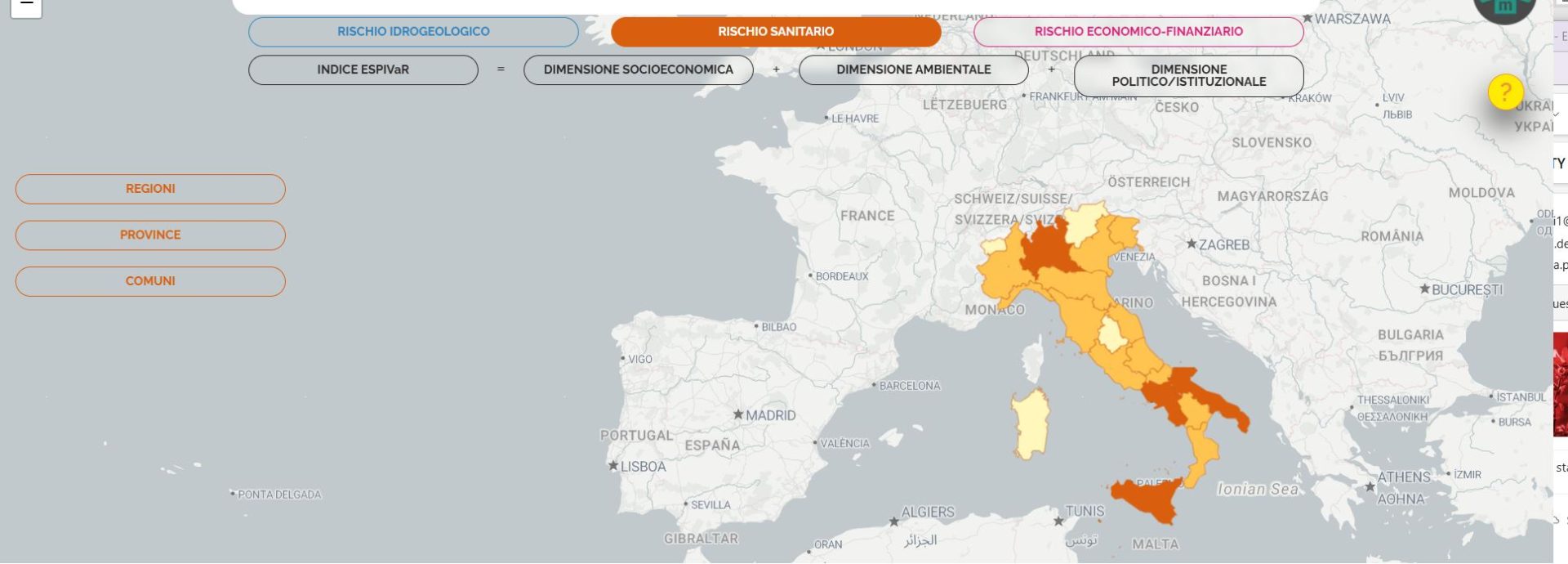

Neppure l’introduzione delle tecnologie digitali ha finora rappresentato una svolta effettiva. Un’inchiesta condotta da Skuola.net evidenzia infatti che, pur con la diffusione di pc, tablet e lavagne interattive, la trasformazione rimane disomogenea: in circa sette classi su dieci i docenti utilizzano materiali online, ma nel Sud Italia oltre la metà degli studenti segue ancora lezioni esclusivamente tradizionali (Skuola.net).

Emerge un quadro in cui la scuola italiana non appare immobile per mancanza di strumenti, ma per una questione più profonda: un impasse culturale che rende difficile trasformare la didattica in senso realmente innovativo. La sfida, oggi, non è tanto cambiare i mezzi, ma ripensare il modo stesso in cui si insegna e si apprende.

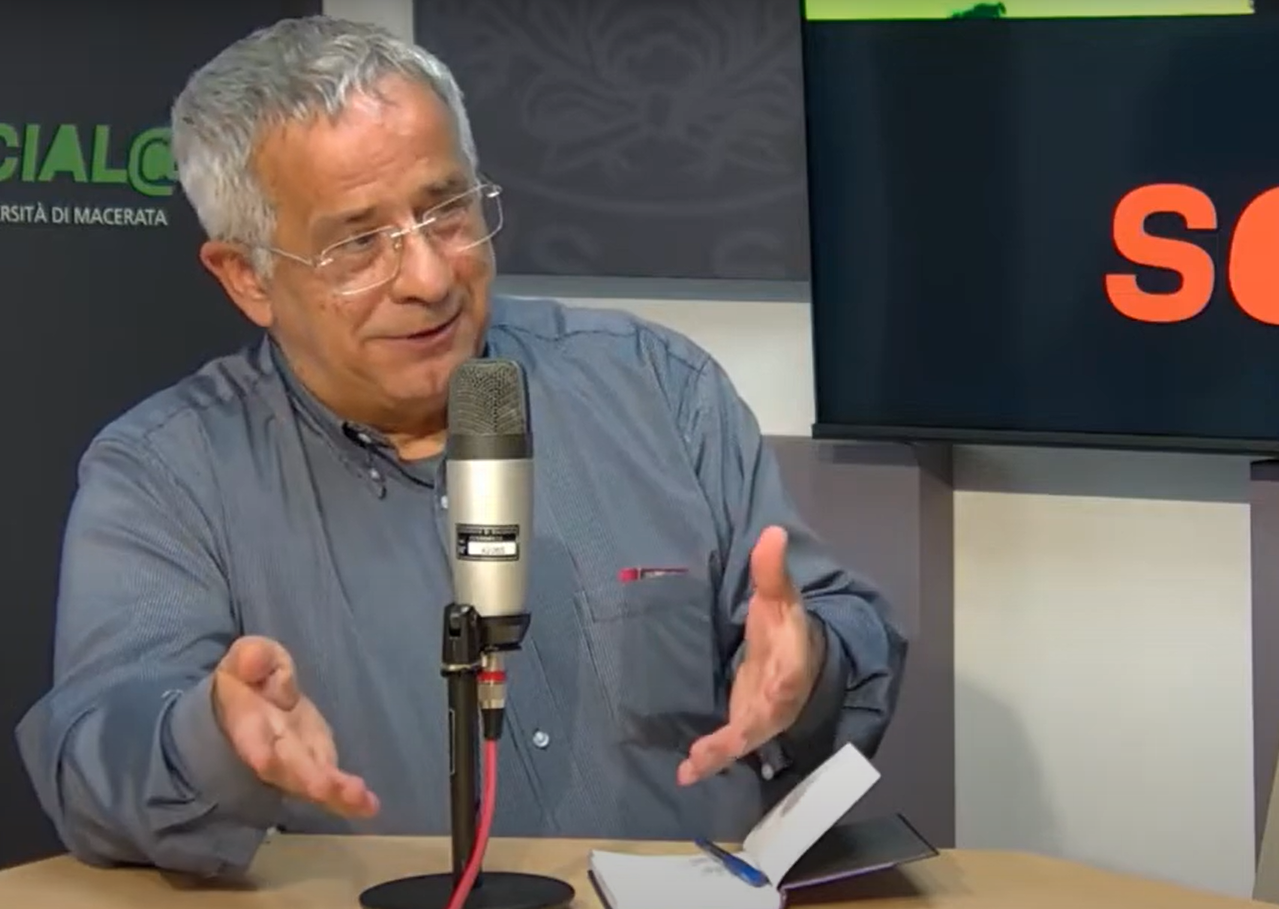

Come rinnovare quindi le discipline umanistiche – e non solo – nelle scuole? Una soluzione ci viene dal prof. Raffaele Tumino, docente di pedagogia generale:

«Viviamo in una società multiculturale, e ciò si sperimenta anche nel più ristretto territorio marchigiano; quindi abbiamo la necessità di incontrare queste culture, a partire proprio da ciò che si insegna a scuola e nelle università».

Quello che si propone è una “Via transculturale per la formazione del III Millennio”, che consiste nel superamento dei confini tra le singole discipline e nell’accogliere, all’interno dei programmi, importanti contributi provenienti dall’antropologia, dagli studi post-coloniali, dalla letteratura a firma femminile, «per studiare non la cultura umana ma le culture umane, e guardare alla nostra storia da un punto di vista diverso», come afferma il professore. Un approccio che guarda non solo la scuola dell’obbligo, ma l’istruzione a tutti i suoi livelli, compreso quello accademico, e anche gli ambiti scientifici, «che con un approccio narrativo possono essere integrati a quelli umanistici».

«Serve un insegnamento “open mind”», in cui il docente sia in grado di muoversi tra ambiti disciplinari diversi – in collaborazione con colleghi e colleghe – e tra culture diverse, per abbandonare la concezione dello studio come relegato ai confini nazionali, dell’identità e della cultura italiana, qualsiasi essa sia.

«La storia personale di ognuno è stata contaminata da quella delle altre persone che ci hanno circondato. È impossibile definire con certezza che cosa sia la cultura e l’identità italiana, è una scelta arbitraria. La storia è fatta di incontri e scontri fra culture; ma le culture non sono come delle biglie, dai contorni ben definiti: quando si incontrano, si contaminano a vicenda, quindi A + B non fa AB, ma dà vita a C, qualcosa di nuovo e imprevedibile».

Diventa quindi importante acquisire questa consapevolezza per poter dare vita ad una scuola “transculturale”, e che quindi rispetti davvero le esigenze e la conformazione del mondo di oggi. Tutto ciò però non sarebbe possibile senza la volontà dei docenti: «Un grande storico e epistemologo della scienza, Gaston Bachelard, amava sempre ripetere che un buon docente deve essere sempre l’allievo di sé stesso, deve continuare a coltivare la sua ricerca, proprio come ha fatto da studente, ed è questo atteggiamento che può portare ad una scuola davvero innovativa».