C’è un’Italia che sperimenta, costruisce reti e cerca di trasformare la ricerca in motore di sviluppo. È l’Italia degli 11 ecosistemi dell’innovazione finanziati dal PNRR, un laboratorio diffuso che, tra il 2022 e il 2026, investe circa 1,5 miliardi di euro per avvicinare università, imprese e territori.

Al cuore di questa architettura c’è il modello hub & spoke: un’organizzazione che affida a un hub centrale (spesso un’università o un consorzio guidato da atenei) il compito di coordinare decine di spoke, ovvero nodi locali fatti di dipartimenti, centri di ricerca, aziende e istituzioni. Una scelta imposta dal governo – da applicare obbligatoriamente per la prima volta su scala nazionale – ma che ha aperto scenari inediti di collaborazione tra mondo accademico e organizzazioni del territorio.

Trascorsi due anni dalla costituzione degli ecosistemi, è stato avviato uno studio scientifico per comprendere le opportunità e le sfide comuni agli ecosistemi, proponendo una selezione di buone pratiche per supportare le azioni degli ecosistemi.

Lo studio è nato dalla collaborazione tra i docenti Lorenzo Compagnucci, Francesca Spigarelli (Università di Macerata, Dipartimento di Giurisprudenza), Donato Iacobucci, Francesco Perugini (Università Politecnica delle Marche) e Fabrizio Cobis (Ministero dell’Università e della Ricerca).

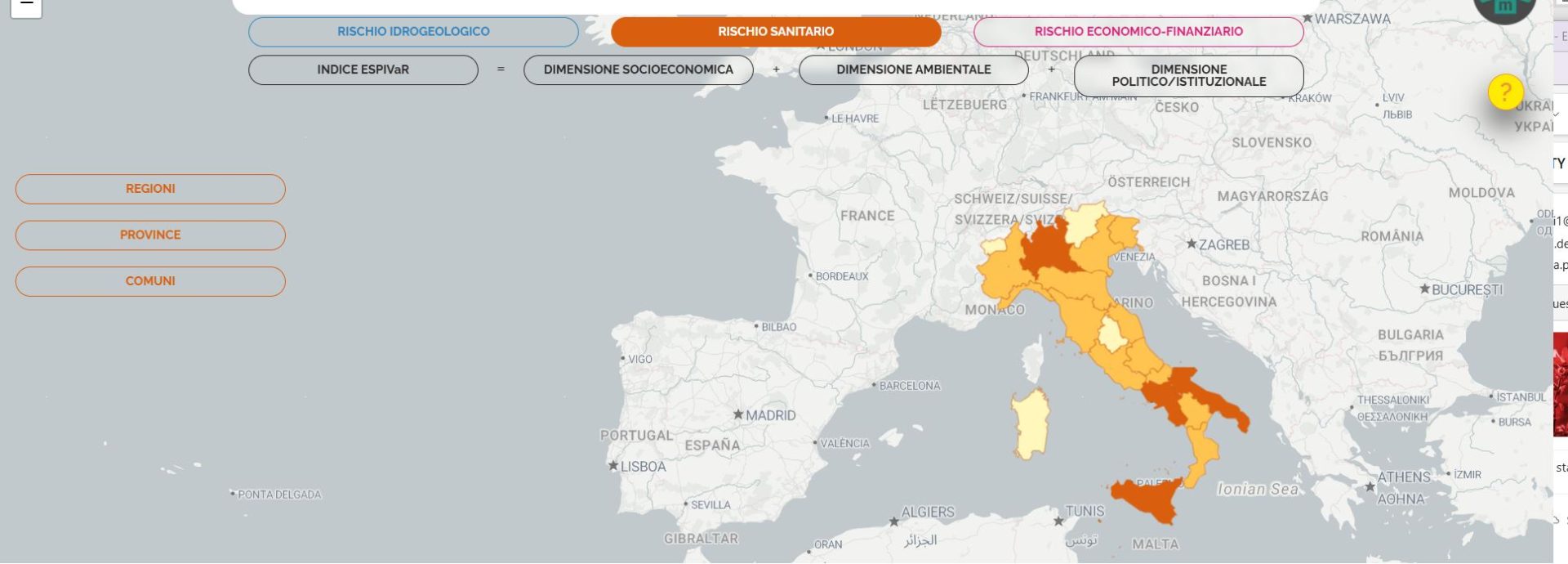

Una mappa nazionale dell’innovazione

Gli ecosistemi coprono l’intero territorio nazionale, toccando settori strategici: dalla transizione verde alle scienze della vita, dall’aerospazio alla silver economy, fino ai beni culturali e alla mobilità sostenibile. Gli ecosistemi sono VITALITYdel quale l’Ateneo maceratese è partner, MUSA, RAISE, Rome Technopole, Samothrace, ECOSISTER, THE, eINS, NODES, INEST e Tech4You.

Lo studio identifica tre forme di applicazione del modello hub & spoke: ci sono ecosistemi urbani, regionali e interregionali, con gli hub che fungono da “cabine di regia” e gli spoke che diffondono competenze e innovazione sul territorio.

Opportunità e sfide

Questi ecosistemi hanno già migliorato la collaborazione università–imprese, aprendo nuove traiettorie per il trasferimento della conoscenza e per la crescita economica locale.

Tuttavia, non mancano le sfide:

- Rischio di squilibri: concentrare risorse e decisioni negli hub può accentuare le disuguaglianze tra e all’interno degli spoke e tra gli attori che operano nelle aree più avanzate e quelli situati nelle aree meno sviluppate.

- Governance complessa: coordinare attori diversi – oltre 40 università, più di 200 enti e imprese – richiede modelli agili, condivisi e trasparenti.

- Sostenibilità sociale e ambientale: sebbene molti progetti abbiano focus green o inclusivi, i risultati dell’indagine rivelano percezioni divergenti sulla reale capacità degli ecosistemi di incidere oltre la dimensione economica.

- Formazione e inserimento di dottori di ricerca e giovani ricercatori nel mondo del lavoro.

- Quale modello di sviluppo per gli ecosistemi dopo il PNRR?

Tre, in particolare, i modelli emersi per gestire il trasferimento di conoscenza: centralizzato, decentralizzato e ibrido.

Università come motore e ponte

Le università non sono semplici partner: sono il catalizzatore del sistema. Coordinano bandi “a cascata” per coinvolgere le imprese, formano ricercatori e dottorandi, e fungono da garanti di qualità scientifica. Al tempo stesso, le universitàdevono imparare a dialogare e lavorare con un tessuto industriale composto in gran parte da PMI, spesso prive di risorse strutturate per la ricerca e sviluppo.

La sfida è duplice: trasformare la ricerca in innovazione fruibile dagli attori del territorio e, al contempo, portare la voce delle imprese e organizzazioni dentro i percorsi accademici, per evitare che restino mondi paralleli.

Uno sguardo al futuro

Gli ecosistemi del PNRR rappresentano un unicum in Europa: un esperimento nazionale che prova a sistematizzare il rapporto tra ricerca pubblica e sistema produttivo e sociale. La posta in gioco è alta: non solo innovazione tecnologica ma anche resilienza economica, coesione territoriale e sostenibilità sociale.

Il vero successo non sarà soltanto nei brevetti o nelle startup che nasceranno nel breve periodo ma nella capacità di creare fiducia e pratiche collaborative durature tra università e imprese. In altre parole, un’infrastruttura culturale che sappia evolversi al termine del PNRR e diventare patrimonio del Paese.