La prof. Raffaella Coppier approfondisce le conseguenze dell’evasione fiscale e le possibili soluzioni. “Le piccole imprese, meno soggette a controlli, possono cadere in una ‘trappola dimensionale’, preferendo non investire per restare invisibili al fisco”.

200 miliardi di euro all’anno: questo è il valore – miliardo più, miliardo meno – dell’economia sommersa in Italia, di tutto ciò che ogni anno, in modo illecito, non viene dichiarato al fisco. Per dare un’idea della cifra, ogni nuova Legge di Bilancio prevede tra i 20 e i 40 miliardi di nuove risorse da investire. E non serve di certo essere degli esperti per capire che il recupero, anche di minima parte, dell’ammontare descritto possa essere utile a settori critici come l’istruzione, la cultura, la sanità o il lavoro, dove i tagli sono diventati un mantra. Alla base di questo sommerso ci sono l’evasione fiscale e la corruzione. Queste due dinamiche, oltre al mancato gettito per le casse pubbliche, conducono ad una ben più vasta serie di danni: minano l’equilibrio del sistema contributivo, tolgono diritti a chi lavora in nero e alterano il sistema concorrenziale perché un’azienda che evade o che corrompe ciò che la “ostacola” ha dei vantaggi rispetto alle altre.

Da qui, l’importanza di “TEC – Tax Evasion and Corruption: theoretical models and empirical studies. A quantitative-based approach for the Italian case”, il progetto PRIN 2022 che si occupa proprio di questi fenomeni.

«A livello teorico l’idea era di realizzare un progetto che permettesse di analizzare con modelli matematici dinamici l’impatto economico dei fenomeni dell’evasione e della corruzione, per fornire delle indicazioni di policy, per capire da cosa sono determinati e conoscere come impattano sulle principali variabili economiche e sugli investimenti produttivi di un territorio».

A parlare è Raffaella Coppier, docente di Macroeconomia ed Economia del Crimine dell’Università di Macerata e parte dell’equipe che si occupa del progetto, coordinata da Elisabetta Michetti, e in cui sono coinvolte anche

- l’Università di Urbino, «che cerca di studiare l’approccio psicologico ai fenomeni, con degli esperimenti per valutare il comportamento degli agenti economici a seconda della domanda e del contesto»;

- l’Università di Catania, «che analizza il ruolo del contesto sociologico in relazione a questi illeciti».

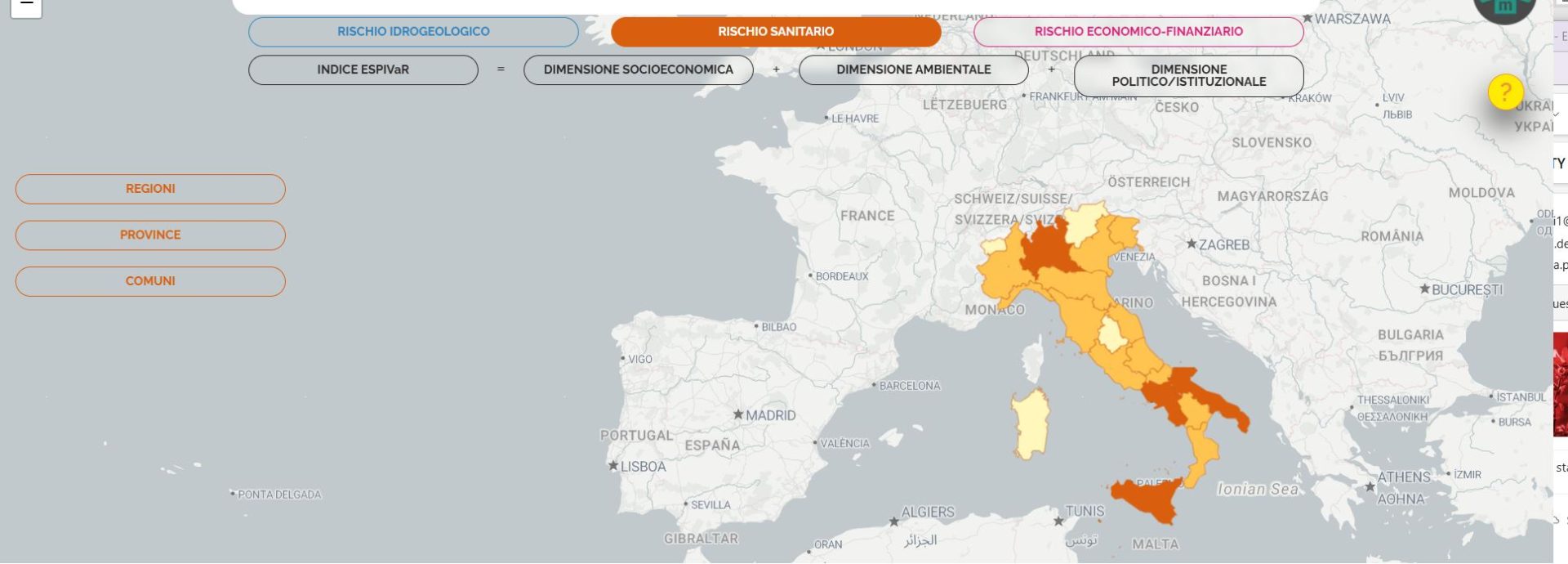

«Il filone di ricerca in cui mi inserisco – spiega la docente, insieme a Luisa Scaccia ed Elisabetta Michetti – analizza l’impatto dell’evasione fiscale sul territorio insieme al rapporto tra la dimensione dell’impresa e la scelta di evadere».

Proprio sull’evasione fiscale,

pochi sono i dati da cui partire, e tutti calcolati su grandi categorie, tra cui le più rilevanti sono l’evasione sui redditi da lavoro autonomo – il 67% circa del totale – e l’evasione dell’IVA, anche se quest’ultima, nel corso degli anni, si è notevolmente ridotta grazie all’uso della fatturazione elettronica e dei pagamenti elettronici. «Siamo uno dei Paesi europei che usa meno questi strumenti – continua Coppier –. Preferiamo i contanti, per resistenze culturali o economiche». Ed è vero che l’utilizzo del contante da solo non è una condizione sufficiente per stabilire l’evasione, «però è una condizione necessaria per evadere, per fare il nero, per pagare un oggetto senza la ricevuta».

«Un governo che si dimostra attento all’uso dei pagamenti elettronici dà il segnale di stare attento a combattere anche la piccola evasione fiscale», la quale, nei fatti, raramente si combatte, perché la politica vuole essere dalla parte del popolo – o dei suoi voti – e perché i controlli costano.

La questione dei controlli

Qui la ricerca svela un dato interessante:

«Se si vanno a rapportare – spiega sempre la docente – i dati dei controlli e il numero delle imprese, si nota che le piccole e micro imprese hanno il 3% di probabilità di subire un controllo, le medie il 14%, quelle grandi il 32%, quasi un’impresa su tre; mentre il 3% per le piccole è un numero piuttosto basso».

Ciò comporta quello che i ricercatori hanno chiamato come “trappola dimensionale”, «una situazione nella quale l’impresa trova conveniente non investire tutti i profitti realizzati e rimanere piccola, perché così facendo resta “nascosta” e può evadere senza rischio di controlli e multe».

E questo ha grandi ripercussioni: «Se l’impresa investe poco, non aumenta la produttività, l’efficienza, e dà un basso contributo alla crescita economica del territorio, che così facendo non può essere competitivo sul piano nazionale e internazionale». Guardando al tessuto industriale del territorio marchigiano, retto prevalentemente da micro e piccole imprese, a gestione personale o familiare, «la domanda di ricerca è: c’è qualcosa che può spiegare questa scelta? Insieme all’arbitrarietà delle soglie fiscali, la “trappola dimensionale” potrebbe essere una risposta».

Ma come intercettare l’evasione?

Proprio i controlli sono una prima chiave di volta, o meglio, lo è l’applicazione di quella minima percentuale di controlli – sicuramente superiore al 3% – che scoraggia le piccole imprese dai comportamenti disonesti. Insieme a ciò, possono essere applicate le cosiddette “nugging letters”, le “lettere di spinta gentile”, che consistono nell’invio di avvisi ai contribuenti non adempienti: «Questa strategia ha il vantaggio di essere poco invasiva, poco costosa, e può creare la percezione di una maggiore probabilità dell’arrivo di un controllo al momento della ricezione, incentivando quindi al pagamento delle imposte tutta una fascia di contribuenti più sensibili allo stigma sociale dell’evasore». Poi, come già avviene in altri Paesi, può essere applicata la Benford Law: una legge statistica secondo la quale alcuni numeri compaiono nei bilanci con probabilità diverse e calcolabili. «Quindi, l’idea è di scaricare i bilanci delle imprese e vedere se i dati coincidono con i risultati ottenuti dall’applicazione della legge. Se non dovesse avvenire, ci potrebbe essere stata una malversazione, o il bilancio potrebbe essere falsificato. È un metodo molto economico, già utilizzato negli States, e utile per una scrematura iniziale».

Ma in fondo la questione è semplice: nessuno è felice di pagare le tasse

Chi lo fa, è per dovere, senso civico, o paura delle conseguenze di un’inadempienza. Chi può eluderle – come le grandi aziende – non ci pensa due volte a spostare la propria sede fiscale altrove. Chi non vuole pagare, si ingegna al meglio per non farlo, a costo della collettività, prima che della legalità. Tutto questo perché?

«C’è un grave problema culturale – afferma la docente – e chi evade per non dare i soldi allo Stato dimentica che lo Stato siamo noi, sono i nostri figli e i nostri nipoti. Quindi dei soldi che non versiamo oggi ne pagheranno le conseguenze domani. Bisognerebbe lavorare, sul medio-lungo periodo, su una cultura della legalità, su un maggiore senso civico, perché ci sono Paesi che, con aliquote fiscali più alte della nostra, dimostrano di avere un minore grado di evasione. Poi, è necessario migliorare le performance dei servizi e beni pubblici offerti, perché è avvilente pagare per servizi che non funzionano, e ciò sicuramente alimenta l’evasione».