Copertina: Image by freepik

In passato l’intervento dello Stato con la Cassa per il Mezzogiorno, oggi il PNRR: ma che impatto hanno questi investimenti sul benessere delle persone? La risposta nel progetto Human well-being.

Da alcuni anni, il PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è al centro del dibattito pubblico. Si tratta di un imponente programma di investimenti finanziato dall’Unione Europea, volto a rilanciare l’economia italiana e a favorire la ripresa dopo la pandemia. In concreto, più di 191 miliardi di euro da utilizzare entro la fine del 2026. Un piano senza precedenti? Non proprio.

Non è la prima volta che le istituzioni pubbliche intervengono nell’economia. L’intervento straordinario dello Stato nel Mezzogiorno, avviato negli anni Cinquanta e proseguito per oltre quattro decenni, rappresentò uno dei più ambiziosi tentativi di colmare il divario economico e infrastrutturale tra Nord e Sud Italia. Il confronto con il PNRR quindi è quasi inevitabile, ma in entrambi i casi il rischio è che l’attenzione si concentri solo sulla crescita economica, senza interrogarsi su come questi cambiamenti hanno inciso e incidono sulla qualità di vita delle persone. Il passato ci insegna che lo sviluppo non si misura solo in base al PIL, ma guardando al miglioramento concreto del benessere umano: accesso a servizi di qualità, equità sociale, sicurezza economica e possibilità di realizzazione personale.

Perciò, qual è stato l’impatto dei passati investimenti per il Mezzogiorno sul benessere delle persone? E come studiare, misurare, una categoria come il benessere?

«L’esigenza di rispondere a questa domanda nasce da una riflessione che parte dalla realtà odierna – ci spiega il prof. Giuseppe Mecca –. L’Italia, dal ’50 al ’92, ha avuto una grande stagione di interventi, ossia un ingente impiego di denaro pubblico per finanziare soprattutto le aree più depresse del Sud e per restringere il divario con le aree settentrionali. E anche oggi viviamo una grande stagione di interventi, con il PNRR. Valutare quindi l’impatto di questa passata politica di intervento, i suoi effetti sul breve e lungo periodo, ci permetterà di migliorare le odierne politiche di intervento, nella pianificazione, nello scegliere come impiegare le risorse, e nel raggiungimento degli obiettivi prefissati».

Il benessere non è solo PIL

La ricerca che risponde a queste domande, condotta in collaborazione con l’Università di Sassari – responsabile, il prof. Salvatore Mura – è il progetto Human Well-being, che muove da una prospettiva necessariamente interdisciplinare, poiché il benessere non può essere quantificato solo misurando il PIL pro capite di una determinata area geografica – come già accennato – bensì concorrono ad esso tutta un’altra serie di fattori, come la salute, l’istruzione, la partecipazione politica, la qualità delle relazioni sociali e delle infrastrutture.

La ricerca ha quindi seguito tre direttrici.

- Raccolta e selezione di dati storici e statistici: sono state individuate e organizzate informazioni pertinenti sugli investimenti e il loro impatto socio-economico.

- Analisi di questi dati tenendo conto di alcuni dei fattori che concorrono al benessere umano: valutare non solo la crescita economica, ma anche i cambiamenti nella qualità della vita.

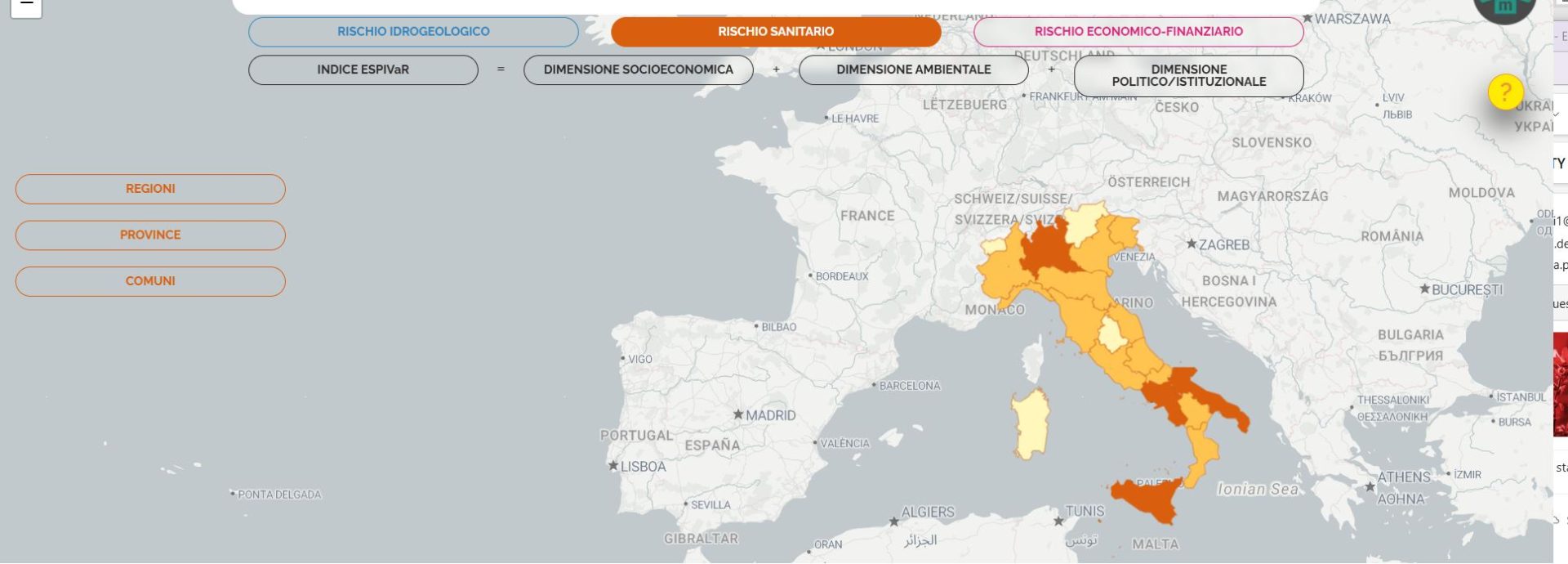

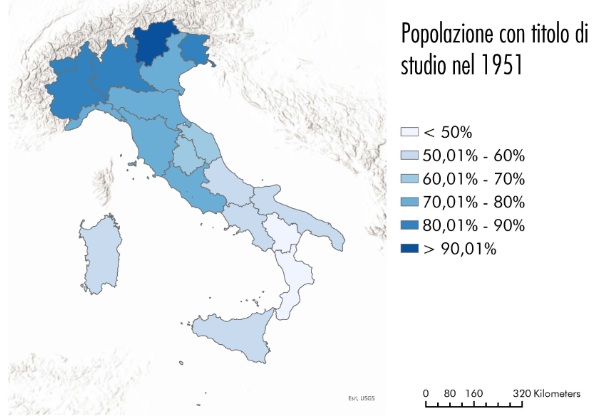

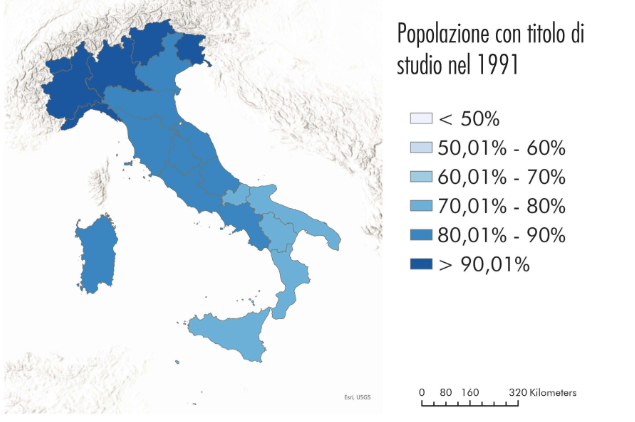

- Rappresentazione dei risultati su delle mappe interattive, per rendere visibile l’evoluzione del benessere nel Mezzogiorno attraverso strumenti digitali accessibili al pubblico.

Uno sguardo ai primi risultati

Nonostante il progetto non sia ancora concluso, sul sito www.humanwellbeing.it sono già disponibili alcune di queste mappe, relative in particolare alla diffusione dell’istruzione e alla popolazione attiva nel mondo del lavoro.

I dati emersi offrono spunti di riflessione interessanti: in alcune aree, gli investimenti hanno effettivamente migliorato l’accesso all’istruzione, come rappresentato nelle immagini, mentre in altre l’impatto è stato più limitato. «Questi risultati preliminari – sempre Mecca – suggeriscono la necessità di una pianificazione più mirata e di una valutazione continua dell’efficacia delle politiche pubbliche».

Con progetti come Human Well-being, la ricerca accademica non si limita a guardare al passato: «Spesso non possiamo imparare dal passato – conclude il professore – ma non dobbiamo dimenticare questo grande intervento che ha segnato la storia dell’Italia. Dovremmo ripartire da qui, analizzando ciò che ha funzionato e ciò che invece non ha dato i risultati sperati, così da evitare sprechi di denaro pubblico e adottare politiche più efficaci nel presente».